Духовная пища

Духовная пища

Так как-то вышло, что с искусством у меня не было ничего никогда, я, там, знаю, например, что есть «Всадница», но только потому, что поза такая в сексе тоже есть. Знаю еще «Девочку с персиками», ну и немножко другого, что в учебнике было, но, в основном, всякое, что можно пошло как-то домыслить, это я знаю. Вот еще «Черный квадрат», это ж тоже искусство, мужик нарисовал такую хуевину, понимаешь, а гляди ж ты.

Да, короче, что там нарисовали за нашу длинную, невероятную долгую историю — этого я не знал никогда, и меня оно не особо ебало. Есть вообще-то проблемы насущнее. Ну, да, вот деньги зарабатывать, например, это надо.

И, короче, думал я, что никогда с искусством не столкнусь. Вернее, я даже не так думал, я вообще о нем не думал — вот как я о нем думал — никак.

Лапуля говорила, что упадочный я и всякое такое. Но я думаю неважно про девок с персиками и наездниц, да? Важно же видеть красоту в нем самом, в мире этом. В такое искусство я мог, а Лапуля — неа.

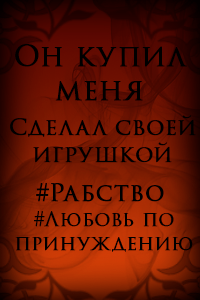

Ну да, короче, а потом ей подружайка какая-то, такая же умница-разумница, с Австрии привезла такую штуку, типа свернутую трубочку, как плакат. Девка та, она на конференции какой-то была, и вот, наверное, буквально первое, что на глаза попалось, купила и привезла. Я так думал, во всяком случае.

Короче, Лапуля сидела с красивым пакетиком, он закрывал ее весьма выдающийся уже живот. Она казалась небеременной и как бы не моей. Я все вертелся вокруг нее, а потом спросил:

— Почему не смотришь? Чего там?

— А какой в этом смысл? — спросила меня Лапуля.

Я тогда башку свою почесал и взял у нее пакет. Думал, там пожрать что-нибудь будет. Конфеты, вот, какие-нибудь или, знаете, у них там фиалки есть засахаренные, это отпад.

А там была такая белая трубочка перехваченная резинкой, я разозлился даже.

— Это что за говно?

Лапуля сказала:

— Вероятнее всего, это плакат.

И так я на эту бабу обиделся, что она плакат привезла, вот это ж надо, а как же дружба-подружба, ну, хоть бы тогда, не знаю, ежедневник бы какой-нибудь, не?

— Во жлобень она у тебя.

Я развернул, короче, плакат, ну да, это он был, а там еще ебальники такие страшные и много-много. И я поразился.

Знаете?

Сначала я подумал, что, ну, мужик рисовать не умеет, но нравится ему это, пусть ебется тогда. Тем более и умер он уже.

А потом я просек: мужик взял кусочек мира, вот так вот в ладонях, как воду, и сюда его выплеснул. Ну, не сюда, но вы же поняли.

Поняли точно, это нельзя не понять.

Там было много-много людей, они жили своей маленькой жизнью: глазели, бегали, ехали, дрались, тащили мешки тяжелые, плакали и все куда-то спешили. Происходило что-то невероятно важное, оно все было объято ярким красным и насыщенным зеленым, эти цвета куснули меня, зацепились, а все остальное проходило как-то сквозь них.

Куда люди-то спешили? Они несли мешки и посохи, погоняли лошадей, на мужиках были смешные шапки, на бабах грязновато-белые передники. Мне так показалось, что я туда шагнул, в этот странный мир людей с уродливыми ебальцами, у которых были такие важные дела. А там, вдалеке, я видел контуры очень странных зданий, тающие в голубой дымке, и мне казалось, что если прищурить глаза, я увижу их четче, но они оставались такими туманными. Вот, а надо всем этим на горе стояла мельница и крутила крыльями своими, казалось, замерла на одну минуточку, а сейчас будет опять наяривать, и будет ветер, и будет жизнь, и будет еще что-то, но я этому имени не знал и знать не мог.

И я подумал: картина, наверное, про мельницу, про то, как она своими крыльями крутит надо всем миром, про ее свободу и нашу несвободу.

Я рассматривал смешных человечков со странными, почти мультяшными лицами, склонял голову то на один бок, то на другой, чтобы лучше все запомнить и понять.

Я спросил Лапулю:

— Это чего?

— «Несение Креста» Питер Брейгель, — ответила мне Лапуля. Она наблюдала за мной с таким интересом зоолога, работника зоопарка.

— А. А где Иисус?

Лапуля с присущей ей мягкостью взяла у меня плакат и ткнула пальцем в то особое его место, где был Иисус. Совсем незаметный Иисус с большим крестом. Ему было больно, и люди вокруг него были такие злые и бесчувственные. Я расстроился.

— Ну ладно, — сказал я. — Хуй с ней.

В общем, уже мы и поели, и поеблись и спать легли, и тут мысли мои вернулись, я прошелся по комнате, всей в легком сиянии от лунного света, я нашел свернутый в трубочку плакат, и я его развернул.

В белесом и честном сверкании полнолуния лица казались стремнее, очертания тревожнее. Я полночи пропялился на картину, водил пальцами по контурам холмов и думал, чего же я не понимаю.

Я же чего-то не понимал.

Или отчего я так жил, как все они?

Думал сначала у Лапули спросить, но ей было похуй на жизнь, она мне могла только факты сказать, а мне факты не были нужны. Хуй с ними, с фактами, в чем смысл всего этого?

Вот, короче, я Лапуле сказал:

— Я твой подарок Нерону покажу, а? Он все это знает там, про церковь, религию. Ему будет интересно.

Лапуля, наверное, в этом сомневалась, но милостиво разрешила забрать плакат, даже подарила мне его.

И я его свернул во много раз, положил в нагрудный карман и таскался с ним недели две, все забывал показать.

Вот, а тут мы как-то зависали в стриптиз-клубе, и, в общем, я такой раздерганный был, мне было больно, сам не знаю, отчего.

Вроде девки все в неоне, с блестящими от пота сиськами, трусики прозрачные, выбритые лобки.

А вроде все равно больно.

Короче, я запарился. Вот, а под столом Нерона какая-то соска тщетно пыталась устроить ему минет, но Марк так наширялся, что все не выходило.

Я закрыл глаза, передо мной летали в полной темноте такие красные точки, красные и зеленые, и я нащупал во внутреннем кармане пиджака свой сложенный плакат.

Я открыл глаза, мне плеснуло в рожу всем этим цветом и светом, как водой холодной, я сказал:

— Ну, хуй с ним уже, пошли в сортир.

— О, — сказал Нерон. — Идея здравая, сейчас заполируем это дело кокосом, надо взбодриться.

Вот, короче, отпустил он бабу челюсть разминать, и мы пошли в сортир с ним, и он думал, что я достану кокос, а я достал этот плакат ебаный.

В сортире было светло и жарко, пахло мочой, пол под ногами был липкий, бешено блестели зеркала. Мужик какой-то отливал, прислонившись головой к холодному кафелю.

Хорошо мужику, а у меня голова болела.

— У меня проблема есть, Нерон, — сказал я.

Он, такой спокойный и всегда улыбчивый, посмотрел на меня. Его зрачки были равны точечкам.

— Ну? — спросил меня Марк Нерон, и сам же добавил:

— Баранки гну.

И сам же засмеялся. Сверхчеловек.

Я, короче, пожал плечами, развернул плакат (крестом прошлись по нему белые полосы — следы и раны от того, как я его сложил).

Нерон смотрел на меня, не сказать, чтобы непонимающе, скорее так вот, с любопытством.

— Вот, — сказал я, ткнув пальцем в центр плаката. — Вот моя проблема.

— Чего?

И сам же себе Нерон ответил:

— Того.

Я пальцем у виска покрутил и чуть плакат не уронил, и так испугался, как за святыню какую. Не хотелось, чтобы он до грязного докоснулся.

— Так что тебя парит? — спросил Нерон. Он неторопливо закурил, провел рукой по бледному лбу, собрав пот.

— Картина, — сказал я. — Мне от нее странно.

— Такова сила искусства, — ответил мне Нерон. — Это вообще что?

Но прежде, чем я ответил, Нерон подался к плакату, я испугался, что он прижжет его сигаретой, но Марк вовремя отвел ее в сторону.

— Еба-а-ать, — сказал он с таким оттягом. — Это же Питер Брейгель. Старший.

Из кармана у Нерона торчал пистолет, пустая кобура казалась каким-то хитрым приспособлением для крошечной конячки. Как этот пистолет оказался у него в кармане я понятия не имею. Я просто подумал тогда о смерти, которая каждого из нас ждет.

— «Путь на Голгофу», — сказал Нерон, взглянув на меня как-то хитро и странно, как лисица.

— Хуя ты умный.

— Нихуя.

Нерон водил пальцем по картине, словно гадалка по чьей-то ладони, по линии жизни. Я хотел, чтобы он сказал мне, что меня беспокоит. У него ведь на все был готов ответ. Я думаю, с самого детства. Есть же такие маленькие всезнайки, они бывают.

Под ярким светом в сортире я вдруг обнаружил каких-то не то птиц, не то мошек, летавших вокруг мельницы. А, может, то от героина было, я не знаю.

Нерон посмотрел на меня, значит, и вдруг спросил:

— Любишь убивать, Автоматчик?

— Люблю убивать, — сказал я. — Это весело, ну, и прикольно.

Тут мне вспомнилось, как нож входит в человеческое тело сразу и до конца, что за ощущение такое. И я сказал:

— Не всегда, но чаще всего — это прикольно. А что?

Я обернулся глянуть на мужика, но он был не але. Он отъехал чуть-чуть, по ходу заснул. Я взял у Нерона сигарету, затянулся и выдохнул дым на плакат, распятый нашими пальцами. Все покрылось пеленой густого тумана. Маленький мир, как в шарике со снегом, да?

— Я знаю, что тебя беспокоит, — сказал Нерон.

— Ну?

Мне тоже не терпелось узнать.

— Здесь есть мы, Васек.

— А?

Палец Нерона с безупречно аккуратным ногтем уткнулся в плакат, он поскреб его.

— Глянь-ка сюда.

— Ну, мужики на повозке едут.

— Это, думаешь, кто?

— Хуй знает, кто.

— Это разбойники, между которых будет распят Христос, — сказал Нерон таким тоном, словно он лекции в универчике читал, а не героином торговал.

— Это мы с тобой, — повторил он.

— Это потому, что один рыжий, типа ты, а другой черный, типа я? Ну и ебала у них. У меня не такое ебало. Ты как хочешь, а у меня хорошее ебало.

Нерон помолчал, он чего-то ждал, может, знака какого-то свыше, но не дождался ничего.

— Видишь, черноволосый, это ты, вскинул голову и кается. А рыжему похуй. Рыжий — это я.

И я подумал, странное дело, но, кажется, меня волновало именно это. Хотя я ничего такого не знал про этих мужиков с повозки. Вот так вот, ткнув пальцем в небо, Марк Нерон попал мне в мозг. И я увидел, он тоже расстроился. И я спросил:

— Ты чего?

— Я не думаю, — сказал мне Марк Нерон в сортире стриптиз-клуба. — Что второй разбойник на самом деле не хотел раскаяться.

На запястье Нерона блеснули такие золотые, такие яркие часы, когда он снова приложил руку ко лбу, плакат соскользнул вниз, но я успел его поймать.

— Ну, не знаю, а что ж не раскаялся?

Нерон помолчал, он впервые на моей памяти с трудом подбирал слова, глянул вниз, обнаружил незастегнутую ширинку.

— Бля, — сказал он.

А потом Марк Нерон наклонился ко мне так, словно хотел сообщить какой-то большой секрет. Будто мы с ним были как минимум лет на двадцать моложе.

— Я, если честно, верю, что он меня все-таки накажет. Понимаешь? Что я смогу до него достучаться. Иначе это что ж такое? До всех на свете я могу, а до Бога Господа, сука, нет. Накажет-накажет. Что мне, даже наказывать себя самому? Ну нет уж, хуй.

Вот это Марк Нерон был грандиозная личность. Ну никак до него не доходило, что Бог не спустится к нему лично и не скажет:

— Марк, отъебись ты уже от меня.

Не доходило и все. Рыжий разбойник был гордый, как дьявол. Теперь мне это и на картине было видно.

А я? А я порадовался, что я другой разбойник и посмотрел на белый потолок в ярких лампочках.

Плакат я Марку подарил, хоть он и говорил, что ему не надо.

Отредактировано: 18.05.2019